「あの世への橋(箸)」、「墓地に建てられた墓標を表現」、「不幸ごとが繰り返えされないようにと普段はしない作法をする」など様々な説があります。並べて2本を立てることが多いようですが、それ以外の方法もあります。但し、これは習俗や慣習であって、仏教と関係のないものです。

炬火です。火葬のための火付け用であったものが、儀式に取り込まれたものです。但し、これを落とすのは、中国の唐の時代に活躍された黄檗希運という禅僧が、夕暮れに川で溺死されたお母様を探すために、引導の一句を唱えられて炬火を川に落とされた故事にちなんだものです。

まず菩提寺にご連絡されればと思います。距離や日時などの条件によっては葬儀に来て頂ける場合もありますし、戒名は基本菩提寺の和尚さんから頂くのがよいでしょう。そのような時のために、前もって菩提寺の和尚さんに相談しておきましょう。

自身の信仰に基づくなら、お念仏を称えることは正しいことです。しかし故人の宗教・宗派での儀式と考えるなら、自分の耳にだけ届く微かな声で称える配慮が必要でしょう。

六曜は仏教・仏事とはまったく関係ありません。友引は「友を引っぱる」のではなく、本来の意味は相引きで勝ち負けのない日という意味です。また、仏滅は「物滅」の当て字で、物が滅び、また新たに物が始まるというもので、前向きな意味もあります。

忌中は故人を弔い忌み慎む期間で、一般的には四十九日間です。喪中は故人を偲ぶ期間をいい、故人との続柄で一ヶ月から約一年の差があり、地域によっても違います。忌中、喪中ともに神道の影響を受けた社会的慣習ですが、故人を悼み、往生成仏を願い弔う期間としてお過ごし下さい。

没後、四十九日の間に次の行先が決まるといわれています。生前中お念仏にご縁のなかった方は行先が定まっていませんので、七日毎にしっかり功徳を積んであげて下さい。逆に日々お念仏を申された方は、すぐに極楽浄土の蓮のつぼみの中に生まれられますが、その花が一日も早く開くように、やはり毎週ご回向をしてあげましょう。亡くなった方にとって、四十九日はとても重要な期間なのです。

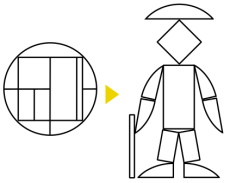

五十個の餅を供える四十九日の餅は、亡者のお弁当説・鬼への贈り物説・来世の身体となる説・お墓を模した説などその由来は諸説あります。ちなみに、一つだけある大きな餅は、笠をかぶった人の姿に切り分けることが多いです。火葬によってなくなった故人の身体も、丸い餅から人の姿が生まれ出てくるように、極楽へ生まれることで新たなお姿を得られます。笠をかぶった人の餅の姿は、故人が往生され、極楽で仏の道を歩んでおられるお姿だと思って、偲んで頂ければと思います。(図は切り方の一例)

先方様が仏教徒の場合、一般的には四十九日の法事からは「御仏前」で、それ以前は「御霊前」が使われます。但し、浄土真宗や曹洞宗では葬儀でも「御仏前」を使用されます。なお、宗派を問わず、四十九日の法事より前は「御香典」でよいでしょう。また、葬儀・法事ともに、「御供」と書かれても問題ありません。

ご命日かそれより前に行うのが一般的で、遅く日延するのは故人を軽んじ失礼にあたるといわれることがあります。でも、諸事情によりご命日を過ぎてしまうことも十分考えられます。過ぎたからといって、行わないのは一番よくありません。功徳を積むには早い遅いは関係ありません。皆様で心をこめて法事をお勤めされることが肝心です。

本来であれば別々にお一人お一人の法事をお勤めされるのがよいと思います。しかし短期間の内に数回の法事を勤めるのは、施主様にも、またお参りのご親戚の方々にとっても大変なことです。併せてお勤めになってもよいのではないでしょうか。ただ四十九日の法事はもちろんですが、一周忌や三回忌など亡くなられて年月が浅い方の法事は、できる限り他の法事と併修されないことをおすすめします。

本来はそうです。亡くなった方それぞれへ、施主様が施しの修行をされた功徳をご回向してプレゼントされるのですから。二人の誕生日会を一緒にする場合、プレゼントをそれぞれに渡すのと同じです。但し、施す相手が和尚さん一人なので、法事の数の分をまとめ一つにして渡されてもよいでしょう。

違います。お布施は、本来自分の持ち物(財産)を他人に分け与える施しの修行です。「あなたにあげる・みんなにあげる」ことは、誰にでもできる修行なのです。大乗仏教では 「布施、持戒、忍辱、精進、禅定、智慧」という六つの修行方法が基本ですが、この中で誰にでもできるため、布施の修行が一番目にあげられています。

お布施は、お檀家さんがされる「施しの修行(布施行)」です。その修行の功徳を、亡くなった方に回し向けるのが法事のご回向です。したがって法事の前日までにお寺へ持参されるのが理想ですが、遅くとも法事が始まる前までに渡されるのがよいでしょう。

水引は今でいう贈り物のラッピングの一つです。お布施は施しの修行ですので、とくにラッピングする必要はありません。白い封筒に「御布施」と書いて渡されればよいでしょう。但し、水引があっても施しにはかわりありません。葬儀では黒白が一般的ですが、関西地方を中心に、法事は黄白を使用する地域もあります。

法事後の会食は、集まって頂いた方への感謝のためでもありますが、本来は食事をみんなに振舞う施しの修行の一つで、その功徳を亡くなった方へプレゼントするためです。

もちろん法事の場をお借りしてお念仏の大切さをお説きしますが、同時に皆さんに仏教の教えを聞いて頂く「聞法」の功徳を積んで頂き、それを亡くなった方にご回向してプレゼントするのです。

インドの古くからの礼法が、仏教に取り入れられたものです。インドでは挨拶をするときに「あなたを敬っています」という思いを込めて、胸の前で手を合わせます。同じように、合掌をすることで、仏様やご先祖様に対して敬いと感謝の気持ちを表している姿なのです。

辞書には「先祖とは、既に亡くなった数世代以前の血縁者」とありますので、数十年以上前に亡くなられた方を指すようです。仏教に「先祖」の定義はありませんが、日本では三十三回忌、または五十回忌までのご回向の功徳によってご先祖様になると考えることが多いようです。ですので、亡くなったらすぐにご先祖様にはなるわけではありません。